建物と素材、ブラインドが生み出す

光の表情を感じる住まい

建築家の高野保光さんは、繊細な光の美しさと心地よさ、そして遊びごころを兼ね備えた住宅を数多く手掛けています。日本の風土に合うように緻密に設計された住まいは、いずれも和の空気を纏っています。

今回は高野さんのご自宅にお伺いし、設計や窓へのこだわり、窓まわりアイテムの選び方について教えていただきました。

さりげない遊びごころが散りばめられた「縦露地の家」

-

- 地上3階、地下1階と縦に連なる高野邸。各階をつなぐ螺旋階段が3階の茶室に至る露地のようだと感じ、「縦露地の家」と名付けました。

「9坪しかないけれど、庭のある家にしたかった」と高野さん。1階には竹を植えられる半畳ほどの庭と、3階に庭園のあるプランを思いつきました。

「子どもたちにも要望を聞いたのですが、一切出ず。妻も『アイランドキッチンにしたい』としか言いませんでした。おそらく、自分の家だから自由にしたらと気遣ってくれたのだと思います。

でも、意外に妻の要望が難しくて。小さな家なので、アイランドキッチンを置いてしまうと、玄関入ってすぐ台所といった感じになりかねません。けれども、家族の唯一の希望だからどうにか実現したいなと。」

いろいろと試行錯誤して、食器棚と冷蔵庫を側面に、キッチンを奥に配置したプランにたどり着きました。さらに、左官で仕上げた奥の壁と頭上に設えたトップライトが、空間に奥行きや広がりをもたらしています。

上からやわらかな光が降り注ぐアイランドキッチン。1階全体が見渡せる奥さまの特等席。

上からやわらかな光が降り注ぐアイランドキッチン。1階全体が見渡せる奥さまの特等席。

「小さな家は、目の錯覚や奥行き、距離感をつくると実際よりも広く見せられます。僕の家は普通の家よりも、自分の目と壁の距離が近いんです。そのため、建築と家具の中間のスケールで設計しています。通常よりも少し小さな寸法にしたり、畳を斜めに配置したり。あとは、一般的な畳だと目でおおよそのスケールを測られてしまうので、目の詰まった「目積」という畳表を使用しています。

狭いとワンルームにしがちですが、僕はあえて天井につかない程度の家具や壁で空間を仕切り、“こちら側”と“向こう側”をつくります。天井がひと続きになっているだけで、向こう側にも広い空間があるように感じられるんですよ。」

-

茶室としても使える和室の横には、3階にあるとは思えないほど本格的な日本庭園。「朝起きると、ここにきて庭を眺めています」と高野さん。

茶室としても使える和室の横には、3階にあるとは思えないほど本格的な日本庭園。「朝起きると、ここにきて庭を眺めています」と高野さん。

-

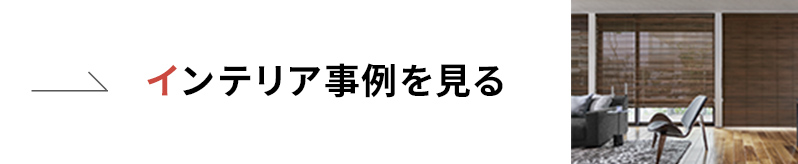

窓まわりアイテムを納めるのが難しいコーナー窓には、スラット(はね)幅15mmのブラインド。繊細な印象ながら折れに強い「タフスラット」を採用。

窓まわりアイテムを納めるのが難しいコーナー窓には、スラット(はね)幅15mmのブラインド。繊細な印象ながら折れに強い「タフスラット」を採用。

心地よい家を目指すと、自然と“和”に近づいていく

洗練されているけれど、心が安らぐ住宅をつくり続けている高野さん。床材や壁の仕上げ、植栽など、そこはかとなく和の雰囲気が漂います。和をデザインに取り入れている理由を伺いました。

「よく僕の作品は『和モダンだね』と言われますが、和を意識して設計したことは全くありません(笑)ただ、日本人として生まれて、日本の風土の中にいて、心地よい家をつくろうと思うと、おのずと和に近づいていくのではないでしょうか。たとえば、雨が降るから庇を出す、陽射しが強いから光を絞る。それぞれの要素が合わさると、日本的な家に見えるのかもしれないですね。

僕は雑木林のように、色や大きさ、種類も異なる木々がひとつの場所で調和している世界観が好きです。多様性があるというか、自然というか。その在り方が一番幸せな気がします。

建築も同じ。不揃いだけれど均整のとれた空間の方が素敵だと思います。」

光をデザインし、情感溢れる窓辺に

高野さんが設計したお宅は、窓がとても印象的です。しっとりとした光が空間をやさしく包み込んだり、窓枠が庭の景色をフレーミングしたりと、情感溢れる窓辺に仕上げられています。

「空間全体が煌々と明るい家だと疲れてしまいます。光をある程度絞った方が穏やかな気持ちになれると思うんです。

窓辺を設計する際は、光の見え方や落とし方、配置する場所に気を配っています。トップライトをつけるのであれば、周りを暗くし、上からの光だけを落とします。単に窓を開けただけでは光に深みが出ないので、トップライトの下に設けた斜めの壁に乱反射させ、粒子の細かいふわふわとした光に変換してから下に導くようにしています。

あと、光が可視化できるように、壁を左官で仕上げて表情をつけています。すると陰影が生まれ、より味わい深い光になるんですよ。」

ご自宅の隣にある「遊空間設計室」は、もともとこの地にあった築50年ほどの木造住宅を改装しています。2階の背の高い窓は、内壁をつけて光量を調節して、「アップダウンスタイル」のハニカムスクリーンを設置。外からの視線を遮りつつも、風や景色を採り入れています。

-

「遊空間設計室」の打合せスペース。ハニカムスリーンの生地「ココン」シリーズは、断熱性もありながら、光を遮り過ぎないのが魅力。

「遊空間設計室」の打合せスペース。ハニカムスリーンの生地「ココン」シリーズは、断熱性もありながら、光を遮り過ぎないのが魅力。

-

内壁を設けることで、光を絞るだけでなく、ヘッドボックスを隠したり、2箇所の窓の上端を揃える効果も。

内壁を設けることで、光を絞るだけでなく、ヘッドボックスを隠したり、2箇所の窓の上端を揃える効果も。

窓まわりアイテムは距離感を出してくれるものを

高野さんは設計だけでなく、その建物に合う窓まわりアイテムの提案も行なっているそうです。普段、どのように窓まわりアイテムを選定しているのかを教えていただきました。

「基本的にはメカモノをおすすめしています。1番多く提案しているのは、ロールスクリーンですね。納まりがコンパクトで、スクリーンをすべて上げたときに存在感を消せるところが気に入っています。

生地は質感があるものを提案します。ペンキの壁はどの距離でも見た目はほとんど変わりませんよね。一方で、左官や漆喰の壁は、遠目だとペンキの壁と一緒ですが、近づくにつれて表情が見えてきます。きちんと距離感を出してくれる素材の方が自然ですし、情緒を感じられて良いなと思います。」

まとめ

- 高野保光さん 「遊空間設計室」主宰。「暮らしやすさだけではなく、人の心を和ませる“遊びごころ”がある家」をコンセプトとし、数多くの住宅設計を手掛ける。著書に「住宅デザインのひきだし」「高野保光の住宅設計」など。

Photo by Akiko Osaki/Written by Naoko Hashiguchi

2023.11.06 公開

窓が大きくて、光がたっぷり入る家に憧れている方が多いと思います。しかし、あえて窓を小さくして光を絞ることで、穏やかで心が安らぐ住まいになりますよ。

窓や周囲の材質、そして窓まわりアイテムで、光の量と表情をデザインしてみてはいかがでしょうか。